在千城一面的房地产市场中,一个社区的灵魂在于其独特的文化内涵。这种文化不仅是建筑风格的体现,更是居民生活方式、价值观念和情感归属的集合。

小区标识标牌系统,作为贯穿社区内外、与居民日常接触最频繁的公共设施,其潜力远不止于指引方向。它如同一本打开的书,一扇展示的窗,若能精心设计,便能成为彰显社区独特文化、讲述社区故事、凝聚邻里情感的重要载体,让冰冷的指示牌充满人文的温度。

一、深挖文化内核:从社区基因中寻找设计灵感

文化彰显的第一步,是深入挖掘并定义社区的“文化基因”。这个基因从何而来?它可能源于地块的历史文脉,如项目所在地曾是古河道、老码头或工业遗址;可能源于项目的主题定位,如主打书香门第、艺术邻里或健康生活;也可能源于开发商倡导的核心价值观,如“和谐共生”、“绿色生态”等。通过系统性的梳理,将这些抽象的文化概念,转化为具体、可感知的设计元素。例如,一个以“书院文化”为主题的社区,其标识设计便可从竹简、笔墨、印章等元素中汲取灵感,奠定整个系统独特的文化基调。

二、符号化提炼:将文化元素融入视觉语言

找到了文化内核,接下来便是将其进行艺术化的提炼与转译,形成一套独特的视觉符号系统。这并非简单的元素堆砌,而是高度概括与再创造的过程。例如,可以将社区LOGO设计成一个融合了地域特征与现代审美的图腾;可以将导视箭头设计成飞檐、卷轴或丝绸飘带的形态;可以将楼栋编号的字体进行专门设计,使其带有篆刻或书法的韵味。这些被精心提炼的文化符号,将像一条金线,贯穿于所有的标识标牌之中,形成统一而富有辨识度的视觉语言,让居民在潜移默化中感受到社区的文化氛围。

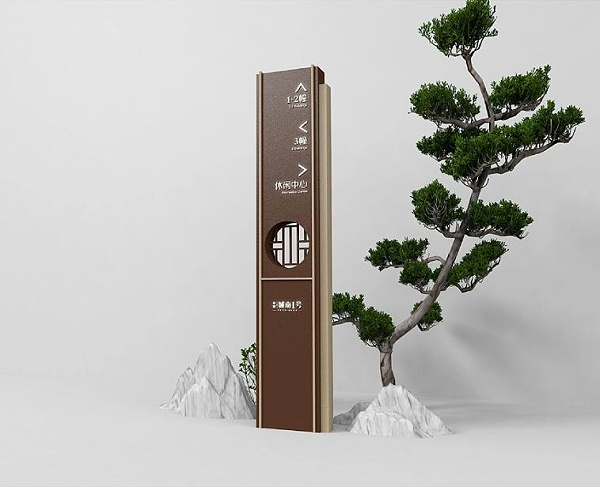

三、材质与工艺的叙事:用“物”的语言讲述故事

材质是标识的“骨肉”,其本身的质感、色彩和温度,就是最直接的文化表达。选择与社区文化气质相契合的材质,能让标识标牌更具叙事性。对于一个主打“禅意、自然”的社区,可以大量采用未经精细打磨的天然石材、原木、竹材,甚至夯土,传递出质朴、宁静、回归本真的生活哲学。对于一个现代艺术社区,则可运用不锈钢、玻璃、耐候钢板等工业材料,通过精准的切割、焊接和抛光工艺,展现其理性、前卫与精致。材质的选择,本身就是一种态度的表达,它让标识标牌不再是一个平面,而是一个有触感、有故事的立体存在。

四、内容的故事化表达:让每一块标识都会“说话”

传统的标识内容往往是功能性的、冰冷的,如“1号楼”、“儿童乐园”。要彰显文化,就必须让内容“活”起来,进行故事化的表达。可以在社区入口的导览图上,镌刻一段关于社区名称由来的美丽传说;可以在每个楼栋的标识牌上,印上一句与该楼栋花木相关的诗词;可以在儿童区的警示牌上,用童话般的口吻写下温馨提示:“小脚丫请慢行,让小草安心睡个觉”。这种充满人文关怀和趣味性的内容,将标识牌从一个被动的指示器,转变为一个主动的“故事讲述者”,极大地丰富了社区的文化体验。

五、融入景观与生活:让文化标识成为风景的一部分

最高级的彰显,是“润物细无声”的融合。

标识标牌不应突兀地矗立在环境中,而应巧妙地融入景观节点和居民的生活场景之中,成为一道独特的风景线。可以将指示牌与休息座椅、花坛、景观灯结合设计,使其既具备导览功能,又成为景观小品;可以将社区的文化墙、历史地刻与导览系统一体化规划,让居民在散步休憩时,自然而然地接触到社区文化。当标识标牌与一草一木、一砖一瓦和谐共生时,文化便不再是刻意展示的标签,而是弥漫在空气中的气息,是居民日常生活中习以为常的美好。

六、互动与传承:让标识系统成为社区文化的载体

社区文化不是静止的,而是动态发展、需要共同传承的。标识标牌系统也可以成为促进居民互动、参与文化建设的平台。例如,可以设计一块“社区邻里角”的标识牌,定期更新社区活动通知、居民摄影作品或孩子们的画作;可以设置一块“成长树”标识,记录下社区里每一个新生儿的名字;在重要的社区节日,可以利用标识牌的灯光系统进行主题变换。通过这些方式,标识标牌系统从一个固定的信息发布者,转变为一个开放的、可生长的文化交流平台,让每一位居民都成为社区文化的参与者和创造者,从而真正实现文化的传承与发扬。

总而言之,让小区标识标牌系统彰显社区独特文化,是一项从内核挖掘到外在呈现,从静态展示到动态互动的系统工程。它要求设计师和开发者怀有对土地的敬畏、对文化的尊重和对人的关怀。当每一块标识牌都承载着故事、传递着温度、融入了生活,它所构建的便不仅仅是一个导视系统,更是一个社区的精神家园。在这里,居民找到的不仅是回家的路,更是心灵的归属与文化的认同。