精神堡垒作为园区、企业或商业综合体的视觉焦点与精神象征,其设计绝非孤立的艺术创作,而是对整体建筑语言的深刻解读与回应。一个成功的精神堡垒,应当如建筑生长出的有机部分,而非突兀的附加物。它需要与建筑在形态、材质、色彩乃至文化内涵上形成和谐共鸣,共同构筑一个完整、统一且富有魅力的空间叙事。要实现这种“1+1>2”的融合效果,需要从多个维度进行系统性的思考与精心的设计。

一、形态语言的呼应与延展

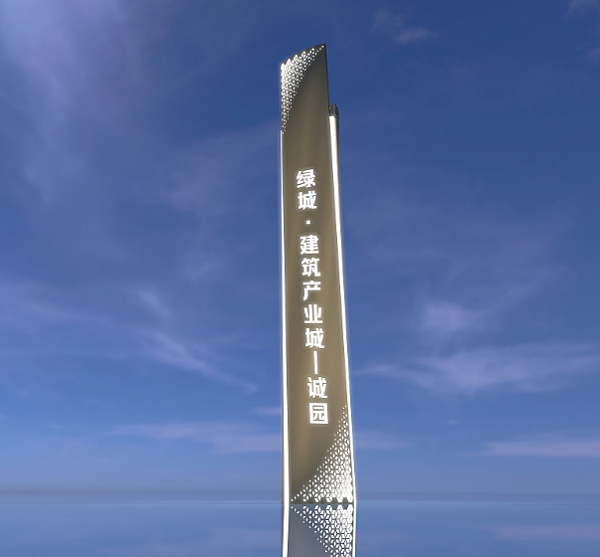

建筑是凝固的音乐,其轮廓、线条与节奏构成了独特的形态语言。精神堡垒的融合之道,首先在于捕捉并呼应这种语言。对于现代主义风格的建筑,其特点是简洁的几何线条、通透的玻璃幕墙和利落的体块关系。与之相配的精神堡垒,应采用简约的立方体、方尖碑或流线型造型,避免繁复的装饰,以纯粹的形态与建筑的理性之美对话。而对于古典或新中式建筑,其飞檐、斗拱、柱式等元素富含韵律感与秩序感。精神堡垒则可从中提取符号化的元素,如以简化的斗拱结构作为基座,或以抽象的飞檐曲线勾勒顶部轮廓,实现形态上的“神似”而非简单的“形似”,从而在视觉上形成延续与升华。

二、材质肌理的对话与统一

材质是建筑与标识最直观的“皮肤”,其质感与温度直接影响着人的感官体验。精神堡垒的材质选择,必须与建筑主体材质形成和谐的对话。若建筑外立面以沉稳的天然石材为主,精神堡垒采用同系列或色系相近的石材,便能立刻建立起一种稳固、大气的视觉联系,仿佛是从大地中共同生长出来。对于以金属板和玻璃为特色的现代建筑,精神堡垒则可运用拉丝不锈钢、镜面钛金或穿孔铝板等金属材质,通过光洁的表面反射周围环境,与建筑的现代感和科技感相得益彰。关键在于,材质的选择不是简单的模仿,而是在对比与和谐中寻找平衡,或用同质材质强化统一,或用异质材质创造亮点,但整体必须服务于和谐的美学目标。

三、色彩体系的提取与点缀

色彩是情感最直接的表达。建筑的主色调、辅助色和点缀色共同构成了其独特的色彩性格。精神堡垒的色彩系统应从建筑的色彩体系中提取,以确保视觉上的整体性。最稳妥的方式是采用建筑的主色调作为精神堡垒的基底色,从而奠定统一的基调。在此基础上,可以提取建筑的点缀色或企业VI标准色,应用于标识的Logo、字体或关键装饰线条上,起到画龙点睛的作用。例如,在一座以灰色清水混凝土为主的建筑前,一座以同样灰色为基底、配以企业红色Logo的精神堡垒,既不会破坏建筑的冷静气质,又能巧妙地突出品牌存在感,实现低调而有力的融合。